Ada banyak alasan mengapa orang desa berurbanisasi, berbondong-bondong meninggalkan desa untuk pergi ke kota. Selain soal mudahnya memperoleh fasilitas publik, alasan pernikahan, ingin mencari kesenangan, atau sekedar gengsi, motivasi utama urbanisasi adalah soal pekerjaan. Kehidupan di kota menjanjikan kemudahan memperoleh uang karena populasi kota jauh lebih padat daripada desa. Tentu saja, di mana ada banyak populasi, di situ muncul beragam kebutuhan hidup mulai dari sandang, pangan, papan, dan kebutuhan hidup lain pada level yang lebih kompleks.

Kebutuhan adalah magnet bagi penawaran, dilanjutkan dengan peluang menciptakan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan.

Para ahli memprediksi bahwa pada tahun 2025, 68% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Yaitu, menjadi warga di 25-30 kota metropolitan dan megapolitan yang tersebar di seluruh Indonesia. Metropolitan sendiri merupakan definisi untuk kota yang relatif besar secara luas wilayah, tingkat aktivitas ekonomi, dan kompleksitas sosial.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, penduduk metropolitan berjumlah setidaknya 1.000.000 jiwa. Dari sini jelas bahwa Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan tergolong dalam kota metropolitan.

Sementara megapolitan berarti gabungan dari kota metropolitan dan beberapa kota lain di sekitarnya yang terhubung dalam struktur wilayah, ekonomi, dan unsur penataan ruang lainnya, yang membutuhkan satu sama lain, dan berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa. Kalau membaca definisi ini, Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah sebuah kawasan megapolitan. Sebab, selain soal interaksi yang sudah sangat kuat yang terjalin antarwilayah di Jabodetabek, jumlah penduduknya menurut data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 sudah melewati angka 16 juta jiwa.

Kondisi Urbanisasi

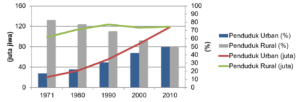

Urbanisasi penduduk dari desa ke kota makin gencar dilakukan dalam puluhan tahun terakhir. Perhatikan gambar di atas. Pada tahun 70-an, lebih dari 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, sementara kurang dari 20% menjadi penduduk perkotaan. Urbanisasi, atau perpindahan dari desa ke kota mengubah komposisi ini secara terus menerus. Neraca perbandingan jumlah penduduk desa dan kota menjadi 50%-50% pada tahun 2010-an, karena berbagai faktor seperti mudahnya transportasi dari desa ke kota, kebutuhan penduduk kota akan tenaga kerja dari desa, kesempatan mengembangkan kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan yang lebih baik di kota daripada di desa, dan sebagainya.

Lambat laun, desa mulai ditinggalkan. Generasi muda tamatan sekolah menengah lebih termotivasi untuk merantau ke kota-kota besar daripada tinggal di desa mengolah lahan pertanian. Maka tak heran, jika hari ini banyak yang meragukan apakah Indonesia masih bisa disebut sebagai negara agraris.

Tentu saja salah satu indikatornya berupa kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data BPS, dalam satu dekade terakhir sektor pertanian hanya menyumbang 13%-14% perekonomian Indonesia. Angka ini jauh tertinggal dari kontribusi industri pengolahan dan perdagangan yang berkisar antara 36-38% dari total PDB.

Presiden RI sempat menyayangkan betapa lulusan sekolah tinggi di bidang pertanian lebih memilih bekerja di perbankan daripada menjadi pengusaha pertanian. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, memang tingkat kemajuan sebuah negara mengalami tiga fase penting: pertama sebagai negara agraris yang mengandalkan pada hasil bumi, lalu beranjak menjadi negara industri, dan yang paling maju adalah negara yang berbasis jasa.

Namun demikian, arah perkembangan ekonomi Indonesia nampak membingungkan, karena kita telah berani melangkah maju menjadi negara industri dan jasa, tetapi di sisi pertanian kita masih belum mampu berswasembada. Produksi pertanian kita masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang sangat besar, sebab populasi Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 240 juta jiwa.

Kembali lagi pada topik urbanisasi. Masifnya perpindahan penduduk dari desa ke kota menghadirkan banyak masalah dan tantangan. Selain bagi desa yang semakin kekurangan sumber daya manusia, kota pun menghadapi kekhawatiran akan dampak negatif kepadatan penduduk dalam berbagai aspek kehidupan. Konflik sosial yang semakin rawan terjadi, pengangguran, persaingan ekonomi yang tidak sehat, ketidaknyamanan suasana area publik, polusi udara, air dan tanah, juga soal permasalahan kriminalitas.

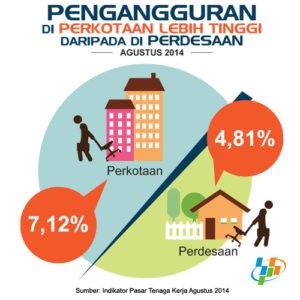

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 jumlah pengangguran di kota sudah jauh lebih besar daripada di pedesaan. Kita ambil contoh di ibukota Jakarta saja, pada tahun 2017 BPS melaporkan sebanyak 5,36% dari penduduk angkatan kerja berstatus sebagai pengangguran. Ini artinya pencari kerja di Jakarta harus bersaing dengan sekitar 300.000 orang lainnya untuk memperoleh sebuah pekerjaan.

Secara umum pengangguran lebih banyak ditemui di perkotaan, sebab penduduk angkatan produktif memang terdoktrin untuk mengembara ke kota mencari pekerjaan, ketimbang tetap tinggal di desa.

Belum lagi, penduduk kota itu sendiripun membutuhkan pekerjaan. Makin sengitlah persaingan berburu profesi. Kadangkala, ketidakcocokan penawaran dan permintaan tenagar kerja dari sisi kuantitas, kualitas, dan harga mendorong adanya job mismatch. Selanjutnya, mereka yang tidak terserap oleh dunia usaha dipaksa lari ke sektor informal, profesi yang sering disebut sebagai “pengangguran terselubung”.

Selain soal pengangguran, dalam hal kesiapan kota menghadapi membludaknya jumlah populasi, ada lagi satu masalah mendasar pada aspek keuangan. Selain soal pendidikan dan kesehatan, keberadaan setiap penduduk membutuhkan infrastruktur dasar berwujud pemukiman, jalan raya, rel kereta api, angkutan umum, drainase, ruang terbuka hijau, dan air bersih. Untuk menyediakan itu semua, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) kota dibutuhkan nilai belanja modal yang tidak kecil.

Nyatanya, hasil evaluasi BPKP tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah daerah di Indonesia hanya menganggarkan sekitar 20% dari APBD-nya untuk keseluruhan belanja modal. Maka, tak heran jika pemenuhan infrastuktur dasar belum bisa disediakan dengan optimal.

BPS mencatat bahwa kinerja pemenuhan akses penduduk terhadap air bersih memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi sangat lambat. Dalam 3 tahun terakhir, bahkan aksesibilitas penduduk perkotaan terhadap air bersih menurun perlahan-lahan dari 81,3% pada tahun 2015 menjadi 80,82% pada tahun 2017.

Padahal air adalah salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan. Bagaimana mungkin bisa hidup dengan sehat dan layak tanpa air bersih, apalagi ketika jumlah permintaan terhadap air bersih akan terus meningkat seiring dengan makin padatnya populasi perkotaan.

Selanjutnya dari sisi sarana transportasi, panjang jalan yang dibangun di Indonesia memang telah bertambah sepanjang 1 dekade terakhir, sejalan dengan peningkatan kuantitas dana transfer yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun secara kualitas, tidak banyak perubahan persentase kondisi dari jalan yang rusak menjadi lebih baik. Padahal, jumlah kendaraan yang memanfaatkannya tumbuh dengan pesat dari tahun ke tahun.

Di Jawa Timur saja, pertumbuhan jumlah kendaraan mencapai 10-11% setiap tahun, sementara penambahan jumlah jalan hanya 0,1%. Diyakini, fenomena serupa terjadi juga di berbagai wilayah lain di Indonesia. Maka tak heran jika kemudian kemacetan menjadi permasalahan klasik yang terjadi di kota-kota besar di negara kita.

Sekelumit Solusi

Lalu, apa yang bisa kita lakukan?

Well, mengharapkan para pembaca yang saya yakin sebagian besar adalah pelaku urbanisasi (termasuk saya sendiri), untuk pulang kampung dan hidup di desa sebagai petani adalah sebuah keinginan yang agak mustahil untuk dilakukan. Kita tidak mungkin meredam arus urbanisasi, karena bagaimanapun tinggal di kota lebih banyak menjanjikan kesempatan dibandingkan dengan hidup di desa. Akan tetapi, setidaknya bolehlah saya mengajak kita semua untuk lebih peduli pada perkembangan dan kemajuan berbagai wilayah di negeri ini.

Maksud saya begini, kita semua bisa lho melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi. Misalnya, yang suka travelling atau blogging, yuk bantu promosikan desa-desa di Indonesia. Siapa tau, kalo kita tidak agraris lagi, setidaknya Indonesia bisa menjadi negara turis, seperti Thailand.

Yang di kota, sebisa mungkin gunakan transportasi publik. Kemudian untuk kalian yang pengusaha, silakan dilirik bagaimana caranya memajukan desa dengan membuka lapangan pekerjaan di sana. Toh, biaya produksi di desa masih bisa diakali terutama soal harga bahan baku dan upah pekerja.

Bagi yang bekerja di pemerintahan, memperbaiki kualitas birokrasi adalah sebuah kewajiban. Negara ini harus semakin profesional dalam mengelola keuangannya agar pembangunan di seluruh pelosok desa hingga kota bisa sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Dan yang terakhir, tentu saja, sebagai warga negara, jangan lupa bayar pajak!